|

戦国時代、上杉謙信のそばで活やくしていた三条城主の山吉豊守が 天正5年(1577)9月になくなり、豊守に子どもがいなかったために、弟の景長という人が山吉家をつぐことになりました。しかし領地は半分に減らされて、三条城から木場城(今の西蒲原郡黒埼町)へ移されることになり、三条城へは神余親綱という武将が入ることになりました。 天正5年(1577)9月になくなり、豊守に子どもがいなかったために、弟の景長という人が山吉家をつぐことになりました。しかし領地は半分に減らされて、三条城から木場城(今の西蒲原郡黒埼町)へ移されることになり、三条城へは神余親綱という武将が入ることになりました。

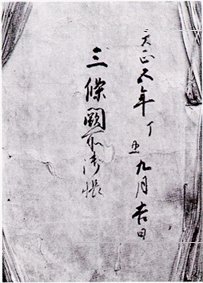

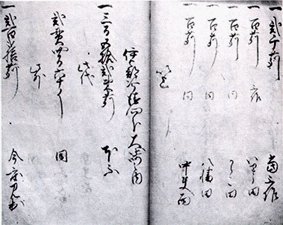

「三条闕所御帳」というのは、その時のことを書きしるした帳面の名前です。闕所という大変むつかしい字が書いてありますが、「けっしょ」というのは領地でなくなったとか、なにかの理由で取り上げられた土地(領地)、というような意味です。この帳面と同じ時期に記録された「三条同名同心家風給分御帳」という帳面も残っています。

この2冊の帳面によって、山吉豊守が三条城主であったころの領地やどんな武士たちが家来だったかなどが分かります。そして、山吉家の多くの家来たちは三条の城のある町(三条町)に住んでいなくて、領地の村などにふだんは住んでいて農業を行い、いざ戦いという時には、みんながよろいかぶとを身につけて、刀ややりを持って三条城に集まり、戦いに備えました。このようなあり方を「在地支配」と言います。

また、「武士は戦いだけをする、農家は田畑を専門に耕す」というのを兵農分離と言いますが、今から420年前ころはまだそのような兵農分離ができていなかった、というようなことも分かります。その他、三条城主の領地だった村の地名なども分かるのですが、戦国時代の地名についてはこの次に説明します。(平成7年12月)

|