|

わたくしたちの住む三条市は、いつごろからどうして「三条」とよばれるようになったのでしょうか。三条の地名の起こりにはいろいろな説があります。昭和59年(1984)の『こども広報』を見てみましょう。

『「三条」の地名が歴史に登場するのは、約千年前です。三条左衛門定明という人が京都から越後に下り、当時、大槻(または槻田)という地名を改めて、三条としたとも伝えられています。』と書いてあります。約千年前というと、平安時代で以前、NHKテレビで放送していた大河ドラマ『炎立つ』の時代よりも少し前になります。その時代に三条左衛門という人がいたのかどうか、言い伝えとしてはありますが、千年前の記録はなにもありませんので、本当かどうか分かりません。

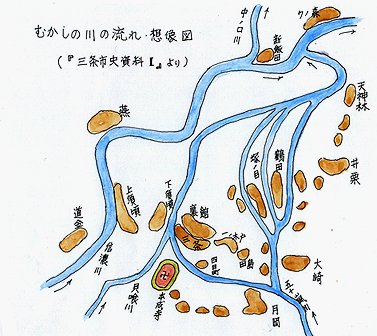

また、京都の三条にちなんで三条になったという説もあります。ところで、地名の起こりを考えるには、その場所は昔はどういう状態であったかを調べてみなければなりません。今から千年前の三条はどんな状態だったのでしょうか。昔は、三条の辺りを流れる信濃川はてい防がなく、流れはいくつにも分かれ、流れと流れの間に島ができて河原も広く、陸地であっても低い土地であったと考えられます。

現在、都市になっている所は、みんな川の近くにあります。町は川の近くに発てんしたもので、三条もそうです。川の流れが、みすじ(三条)に流れていたから三条となったなどとも言われています。また「散所」が三条になったという説もあります。散所というのは古代では税金が免除されるかわりに雑役などをつとめる所とか、本所に対する散所とも言われています。保内には本所という場所があります。どの説が正しいのでしょうか。三条の地名の起こりはなぞに満ちています。(平成5年11月)

|